蓄電池の導入を検討しているものの、「費用が高すぎて手が出ない…」と悩んでいませんか?

そんな方に注目されているのが、国の「DR補助金制度」です。

ただし、補助を受け取るには「対象機器の選定」や「申請のタイミング」など、事前に知っておくべきルールが多くあります。

この記事では、DR補助金制度の仕組みや申請手続きの流れ、注意点までをわかりやすく解説します。

すでに予算の約51%が消化済みのため、補助金を活用したい方は早めの対応がカギです。

費用負担を抑えて、安心・安全な蓄電池を導入するために、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

\費用が不安な方はまずチェック/

補助金の対象になれば、蓄電池導入費用が最大60万円も軽減されます。

まずは無料で、対象機器と費用の見積もりを確認してみましょう。

今すぐ、

かんたん無料一括見積もりを

しましょう!

- ❶見積もり

情報を入力 - ❷料金・サービスを

比較 - ❸施工業者

決定

かんたん3ステップで

すぐに業者が見つかります!

【2025年版】蓄電池に使えるDR補助金額は?

2025年度に実施されるDR補助金制度では、家庭や業務用の施設に蓄電池を導入する際に、国が補助金を交付します。

蓄電池がDRに対応していることが条件で、制度の詳細は環境共創イニシアチブ(SII)が公表しています。

| 対象者 | 日本国内で、DRに活用可能な家庭用蓄電システムを新規導入する個人、法人、個人事業主 |

|---|---|

| 対象経費 | 蓄電システムの機器代および設置にかかる工事費・据付費 |

| 補助金基準額(1台あたり) | 3.7万円/kWh |

| 補助額(上限) | 最大60万円 |

| 予算 | 66.8億円 |

| 公募期間 | 2025年3月26日(水)~ 2025年12月5日(金) |

2025年の補助金額は「最大60万円」

今年度は、条件を満たす蓄電池を設置すれば、最大60万円の補助金が受け取れます。

ただし、誰でも一律60万円もらえるわけではなく、以下の3つの条件の中で、最も少ない金額が実際の支給額となります。

- 初期実効容量 × 3.7万円(+加算要件)

- 設備と工事費を合わせた費用の1/3

- 上限額60万円

たとえば、設置費用が90万円の場合、1/3にあたる30万円が上限となり、容量や性能に関係なく30万円までしか受け取れません。

容量が大きくても設備費が低いと、想定より少ない金額になることがあります。

条件を満たすと補助額が上乗せされる

基本の補助額に加えて、以下のような条件を満たす蓄電池には、最大で5,000円/kWhの補助が追加されます。

| 評価項目 | 基準の内容 | 加算額 |

|---|---|---|

| ラベル表示 | 安全性や性能に関する情報が、カタログやメーカーのサイトに記載されている | +1,000円/kWh |

| 類焼性(火災対策) | 火事が起きても燃え広がりにくい、安全性の高い蓄電池であることが確認されている | +5,000/kWh |

| レジリエンス対応 | 災害などで壊れても、すぐに修理や部品交換ができる体制が整っている | +1,000円/kWh |

| 広域認定 | 使い終わった蓄電池を、メーカーなどが全国で適切に回収・処分できる体制がある | +1,000円/kWh |

いずれも「初期実効容量(使える電力量)」を基準にして、加算金額が決まります。

これらの加算項目が実際に認められるかどうかは、メーカーが提出する適合申告と、SII(環境共創イニシアチブ)の審査によって判断されます。

今すぐ、

かんたん無料一括見積もりを

しましょう!

- ❶見積もり

情報を入力 - ❷料金・サービスを

比較 - ❸施工業者

決定

かんたん3ステップで

すぐに業者が見つかります!

DR補助金の申請期間と対象者

DR補助金を利用するには、所定の登録期間内に事業者登録を行い、交付申請の受付期間中に必要書類を提出する必要があります。また対象となるのは、特定の条件を満たす個人または法人に限られます。

ここでは、申請期間と対象者の要件について詳しく解説します。

登録期間と交付申請期間

DR補助金の申請には、まず「事業者登録」と呼ばれる手続きが必要です。

登録期間と交付申請期間は、以下の通りです。

- 事業者登録期間:2025年3月26日(水)~ 予算消化まで

- 交付申請期間:2025年5月7日(火)~ 2025年12月5日(金)

※ただし、予算がなくなり次第終了

申請の締切は2025年12月5日(金)までと発表されていますが、予算の上限に達した場合には、早期に受付が終了する可能性があります。

すでに予算の半分以上を消化しているので、補助金の申請を検討している方は、なるべく早く手続きを行ってください。

対象者の要件

DR補助金の交付対象となるのは、特定の条件を満たした個人または法人です。主な要件は、以下のとおりです。

- 自らが使用する建物等に補助対象機器を設置すること

- 指定された「DRサービス」に参加可能なこと

- 交付決定を受けた後に契約・設置工事を行うこと

- 事業者登録済の販売・施工事業者経由で申請すること

また、申請者が太陽光発電や蓄電池を導入することで、電力を効率よく使い、必要に応じて使用量を調整できる体制を整えていることも、補助金制度の趣旨として重視されています。

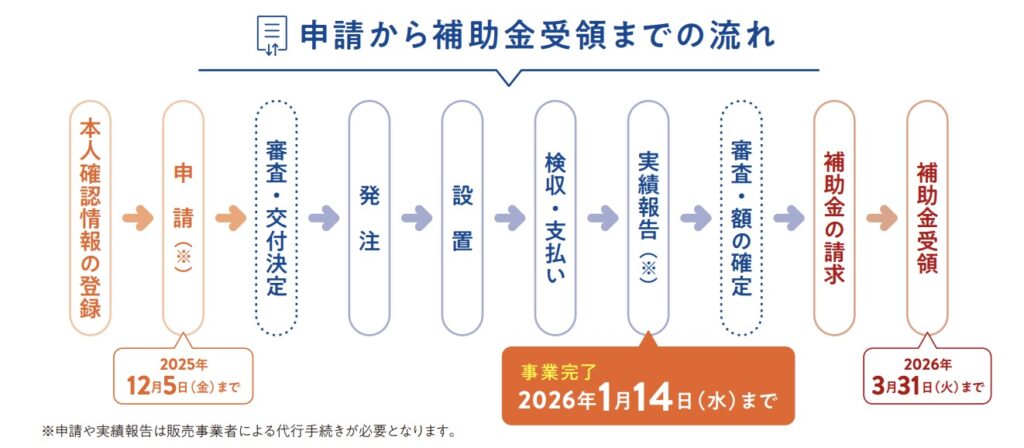

DR補助金の申請から交付までの流れと必要書類

DR補助金を利用するには、申請前の準備から交付決定後の手続きまで、いくつかのステップを順に進めていく必要があります。

ここでは、申請から交付までの流れと必要書類、交付決定後に求められる対応について詳しく解説します。

DR補助金の申請の流れ

DR補助金の申請は、あらかじめ登録された販売・施工業者を通じて、順を追って進めていく必要があります。手続きの流れは、次のとおりです。

-

STEP1本人確認情報の登録個人の場合は、SIIが指定する本人確認サービス「proost」への登録が必要です。

法人および個人事業主は、担当者のメールアドレスを用いた認証を行います。 -

STEP2申請代行者との契約と見積の取得補助対象となる蓄電システムを取り扱う販売事業者と契約を結び、見積書を取得します。

交付決定前に契約や発注、支払いを行った場合は補助対象外となります。 -

STEP3交付申請の提出(〜2025年12月5日)申請代行者が、申請者に代わってSII(環境共創イニシアチブ)へ交付申請を行います。

登録された事業者を通じた申請が必要です。 -

STEP4交付決定通知の受領SIIによる審査を経て、交付決定が通知されます。

この通知を受け取る前に設置工事などを実施した場合は、補助対象外となるため注意が必要です。 -

STEP5蓄電池の設置と代金支払い交付決定後に蓄電池の設置工事を行い、設置完了後に代金を支払います。

信販会社を利用する場合も、交付決定以降の契約・支払いが補助対象となります。 -

STEP6実績報告の提出(〜2026年1月14日)設置が完了した後、申請代行者がSIIへ実績報告書を提出します。

報告内容に不備があると補助金の確定に時間がかかる場合があります。 -

STEP7補助金額の確定提出された実績報告に基づき、SIIが補助金額を最終的に確定します。

補助率や蓄電容量をもとに算出されます。 -

STEP8補助金の請求と受領(〜2026年3月31日)申請代行者が補助金を請求し、交付された補助金が申請者の指定口座に振り込まれます。

特に重要なのは、交付決定前に工事や契約を開始してはいけないという点です。制度の対象外となる可能性があるので、手続きの順序には十分注意しましょう。

申請に必要な書類一覧

交付申請時には、以下のような書類の提出が求められます。書類の内容や形式は、申請先の事務局や販売事業者を通じて確認することが大切です。

- 交付申請書(SII指定様式)

- 蓄電池の仕様書・カタログ

- 見積書(販売・施工業者から取得)

- ※交付決定前に発注・契約・支払いを行わないことが条件 tokyo-co2down.jp+12sii.or.jp+12sundy-g.com+12tokyo-co2down.jp+4tokyo-co2down.jp+4enc-kyoto.co.jp+4

- 設置予定場所の図面や写真

- DRサービス参加の同意書(アグリ型・小売型いずれかに対応)

個人申請者(個人名義の場合)

- 本人確認書類(いずれか1点、写し):運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・健康保険証など

- proost登録の証明(オンライン本人確認済みであること)

法人・個人事業主の場合

- 担当者のメール認証記録(SIIによる確認済みであること)

- 法人実在証明書類(いずれか1点):商業登記謄本(履歴事項全部証明書など)・印鑑登録証明書(6ヶ月以内発行)

このほかにも、個別の条件によって追加資料が必要となる場合があります。書類に不備があると審査に時間がかかるため、提出前に必ず内容を確認しておきましょう。

交付決定後にやるべきこと

交付決定の通知を受け取った後は、速やかに契約や設置工事を開始できます。この時点から、補助対象として正式に認められた状態となります。

- 施工業者と正式契約を結ぶ

- 蓄電池などの機器を設置する

- 設置完了後、写真や設置報告書を作成する

- 実績報告を事務局へ提出する

すべての報告書類が確認された後、補助金は申請者の指定口座に振り込まれます。手続きを円滑に進めるためには、設置時の写真や関連書類などを適切に保管しておくことが大切です。

\申請の流れが不安ならプロに相談!/

交付決定のタイミングや必要書類など、申請は意外と複雑…

見積もり依頼と一緒に、申請方法の相談も可能です。

今すぐ、

かんたん無料一括見積もりを

しましょう!

- ❶見積もり

情報を入力 - ❷料金・サービスを

比較 - ❸施工業者

決定

かんたん3ステップで

すぐに業者が見つかります!

DR補助金を受け取るための注意点

DR補助金を活用するためには、条件や手続き上の注意点を理解しておく必要があります。特に、申請のタイミングや対象機器の条件などは、補助金の交付可否に直接影響します。

以下で代表的な注意点を解説します。

事前申請が必須(契約・工事前でないと対象外)

DR補助金では、交付決定通知を受け取る前に契約や工事を行った場合、補助対象外となります。これは信販契約による支払いも含まれるため、交付決定までは一切の発注・支払い・設置工事を行わないようにしてください。

- 見積もり取得

- 申請代行の委任

- DRサービス契約の締結

対象機器は「DR対応製品」に限られる

補助金の対象となる蓄電池は、SII(環境共創イニシアチブ)に登録された「DR対応製品」に限られます。

購入前には、必ず対象製品リストを確認しておきましょう。

DR補助金では、以下7つの条件をすべてを満たす蓄電システムのみが補助対象となります。

- 事業の実施のために新規導入される家庭用蓄電システムであること

- 環境共創イニシアチブ(SII)に事前登録された機器であること

- 電気事業法などの各種法令等に準拠した設備であること

- デマンドレスポンス(DR)に対応可能な機能を有していること

- 住宅・店舗・事務所などの需要側施設に設置されるものであること

- 設備費および工事費の合計が、目標価格(13.5万円/kWh・税抜)を下回ること

- BMSのメーカーや構成等に問題がなく、国際基準等に反していないこと

機器の登録状況や認証基準(JIS C 8715-2、IEC62619 など)について不明な場合は、個別に環境共創イニシアチブ(SII)へ確認が必要です。

蓄電池は「一定期間のDR参加」が義務

補助金を受け取る条件として、導入した蓄電池を一定期間、DR(デマンドレスポンス)サービスに参加させることが必要です。

参加期間や内容はアグリゲーター(電力需給を調整する事業者)との契約内容によって異なりますが、契約解除などにより途中で離脱した場合、補助金の返還対象となる可能性があります。

補助金額は設備費用や容量によって変動する

補助金の金額は一律ではなく、蓄電池の容量(kWh)や本体価格、追加要件の有無によって加算・減額される仕組みです。たとえば、「類焼試験に合格している機種」や「レジリエンス対応」などの要件を満たす機器を選ぶと、1kWhあたりの補助額が加算されます。

正確な補助額は、交付申請時の見積内容と仕様書をもとに算出されるため、申請代行者とよく相談しながら機器を選定することが重要です。

DR補助金の基本概要をチェック!

DR補助金は、電力の需給バランスを整えることを目的に、国が設けた補助制度です。

電気の使用をコントロールする「デマンドレスポンス(DR)」に対応した蓄電池の導入を支援することで、家庭や企業が電力の安定供給に貢献できる仕組みになっています。

ここでは、DR補助金の仕組みと関連するエネルギー技術について、基本的な内容をわかりやすく解説します。

DR(デマンドレスポンス)の基本仕組み

デマンドレスポンス(DR)とは、電力の使用量が多くなる時間帯に、電気の使い方を一時的に調整して、全体の電力バランスを整える仕組みのことです。

たとえば、夕方の時間帯に電力会社の要請に応じて電気の使用を控えたり、蓄電池に貯めた電気を使ったりすることで、電力不足のリスクを減らせます。

- 電力会社の呼びかけや料金の変化に応じて、電気の使い方を調整する

- ピーク時間帯を避けて電気を使うことで、全体の負荷を分散できる

- DRに協力すると、報酬や割引などの特典を受けられることがある

DRは、再生可能エネルギーの普及を支え、災害時の電力確保にもつながる仕組みとして注目されています。

DER・VPP・蓄電池との関係性とは?

これまでの電力供給は、火力や原子力などの大規模発電所から一方向に電気を送る、中央集約型の仕組みが主流でした。

しかし、再生可能エネルギーの拡大や災害対策の必要性が高まるなかで、地域ごとにエネルギーを生み出して使う「分散型」の考え方が注目されています。

分散型エネルギーとは、太陽光発電や家庭用蓄電池、小型の風力発電など、各家庭や施設ごとに設置された小規模な電源設備のことを指します。

このような設備を地域ごとに活用することで、大規模な発電所に頼らず、自立した電力供給が可能になります。

仮想発電所とは、家庭や企業にある蓄電池や太陽光発電設備、電気自動車などをネットワークでつなぎ、まるで1つの大きな発電所のように一括管理する仕組みです。

電力の需要や供給に合わせて、これらの機器を自動的に制御し、電力の安定供給を実現します。

家庭用蓄電池は、太陽光で発電した電気を貯めておくことで、自家消費を促進したり、停電時の非常用電源として活用したりできます。

分散型エネルギーとVPPの技術を組み合わせることで、地域ごとに発電・蓄電・使用のバランスを最適に保つことが可能です。

その結果、電力の安定供給だけでなく、カーボンニュートラルの推進や災害時の備えとしても、大きな役割が期待されています。

DR補助金の対象機器か無料見積もりチェック!

「補助金を使えばお得になるのはわかっているけれど、どの機器が対象なのかわからない…」「設置費用が実際にどれくらいかかるのか見当がつかない」そんな不安を感じている方も多いはずです。

そんなときは、DR補助金対応の蓄電池に強い販売店から一括で見積もりが取れる「エコ×エネの相談窓口」の無料サービスを活用してみてください。

しつこい営業もなく、地域に合った提案がもらえるのも安心ポイントです。

DR補助金のまとめ

DR補助金は、再生可能エネルギーの活用と電力需給バランスの安定を目的に、国が支援する蓄電池導入向けの補助制度です。

2025年度は、最大60万円の補助が受けられます。

ただし、補助額は「容量」「機器費用」「上限」の3つの条件のうち最も低い金額が適用されるため、申請前に詳細な見積もりと制度の確認が必要です。

申請の流れは、本人確認 → 見積もり取得 → 交付申請 → 交付決定 → 設置工事 → 実績報告 → 補助金請求という順序で進められ、交付決定前に契約や設置を行うと補助対象外になります。

補助対象機器はSIIに登録された「DR対応蓄電池」に限られ、一定期間のDR参加が義務づけられています。条件を満たさなければ、補助金の返還が求められることもあります。

エコ×エネの相談窓口では、DR補助金対応の蓄電池について、対象機器の確認から見積もり取得、申請サポートまでをすべて無料で依頼できます。

今すぐ、

かんたん無料一括見積もりを

しましょう!

- ❶見積もり

情報を入力 - ❷料金・サービスを

比較 - ❸施工業者

決定

かんたん3ステップで

すぐに業者が見つかります!